Pubblichiamo la seconda puntata (su quattro) della vita di Massimo Troisi a cura di Antonio Fiore, già apparsa sul Corriere del Mezzogiorno e tratta dal blog www.ilcriticomaccheronico.it

“Tu dimmi quando quando…”. La nostalgia ti azzanna dolcemente alle spalle, nei momenti e nei luoghi più impensati: a me è accaduto l’ultima volta qualche tempo fa a Tianjin, in Cina. Stavo attraversando i corridoi felpati dell’hotel dove ero alloggiato quando dagli altoparlanti la voce di Pino Daniele si è messa a sussurrare a tradimento quella canzone scritta per il film dell’amico Massimo, “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”. Perché ora ho le prove, esiste una società segreta formata dai suoi seguaci e diffusa in tutto il mondo: persino in Cina, dove infatti un cliente italiano era riuscito nell’impresa impossibile di convincere la direzione dell’Holiday Inn a sostituire l’anodina musica globale per alberghi con una colonna sonora che parlasse al cuore.

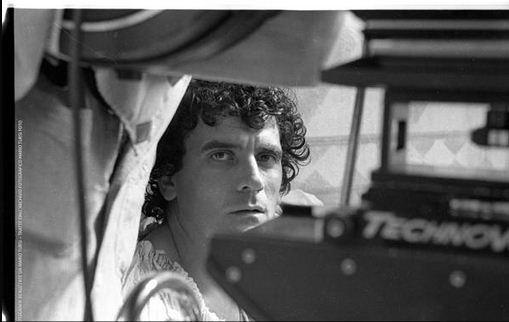

Il cuore di Massimo: a Houston l’operazione per la sostituzione di una valvola cardiaca era perfettamente riuscita, il ragazzo di San Giorgio era ormai un giovane uomo in impaziente attesa del futuro. Si riunisce agli amici che in sua assenza avevano fondato il gruppo dei Saraceni: Umberto Tommaselli, Pino Calabrese, Lello Arena, Enzo Decaro. Alla fine resteranno in tre: il bello, Enzo; il brutto, Lello; il comico, Massimo. I testi li scrivevano a casa di Massimo, anzi nella stanza da letto di Massimo, anzi sul letto di Massimo: “Perché lui non si alzava mai, e infatti sul letto stazionavano fogli, macchine per scrivere, tutto l’occorrente”, ricorda Lello Arena: “Tutto era stanziale, nel senso che stavamo tutti nella stanza da letto di Massimo”. Dalla provincia approdano al Sancarluccio di Napoli, dovevano sostituire per pochi giorni Leopoldo Mastelloni che aveva dato forfait, finisce che fanno il tutto esaurito per settimane. E cambiano pure nome: a una signora che gli chiede come si chiamassero, Troisi risponde con una esilarante espressione del volto, e oplà, I Saraceni diventano La Smorfia, anche se la versione di Arena è un’altra: “Il nome era un riferimento al un certo modo di risolvere i propri guai: giocando al Lotto e sperando in un terno secco”. Che esce sulla ruota di Napoli e poi di Roma, dove il successo si moltiplica, e l’eco delle battute irresistibili di quel tizio allampanato con la calzamaglia nera, i capelli ricci e gli occhi febbrili giunge alle orecchie dei dirigenti Rai. Alla Chanson di largo Brancaccio dove si esibiscono qualcuno li nota e li segnala a Bruno Voglino, che sta preparando a Torino per la tivù di Stato un programma satirico che sarà rivoluzionario per l’epoca: si intitola “Non Stop”, lo dirigerà Enzo Trapani e diventerà il trampolino di lancio verso il grande pubblico di un’intera generazione di nuovi comici. Annunciazione Annunciazione, il Minollo e Noè, San Genna’, si putesse anticipa’ ‘nu poco ‘e pratiche ‘e chella grazzia… l’Italia popolare e quella colta si sganasciano incredule allo stesso modo davanti a quella napoletanità irriverente, autoironica e finalmente autonoma dai modelli polverosi del varietà: ma sul più bello i tre amici decidono di separarsi, La Smorfia non c’è più.

Tra il 1979 e l’80 ognuno prese la propria strada, pure Massimo decise di ricominciare: non proprio da zero, ma almeno da tre, perché “tre cose me so’ riuscite dint’ ‘a vita, pecché aggia perdere pure cheste?”. È la filosofia di Gaetano, il protagonista del suo folgorante film d’esordio: con lui irrompe quel sentimento della modernità fino ad allora sconosciuto nell’immaginario comico partenopeo. Il celebre tormentone sul napoletano che viaggia (“Emigrante?” “No, turista”) affrancava di colpo una generazione di meridionali dallo stereotipo anni Cinquanta della valigia di cartone. E la parlata di Massimo, sincopata, afasica, ellittica giungeva – malgrado i dubbi e le paure dello stesso Troisi sulla capacità di essere “capito” oltre i suoi confini linguistici – forte e chiara in ogni angolo del Paese: era nato un nuovo, grande talento della risata.

“Ricomincio da tre” fece incassi record, conquistò due David di Donatello (miglior film, miglior attore) e una valanga di Nastri d’Argento, ma pose subito all’autore un grande problema: l’opera seconda. Perché dopo un esordio di successo la critica ti attende al varco per farti a pezzi, e Troisi ci scherzava su dicendo che sarebbe stato meglio per lui “saltare” il secondo film, e girare direttamente il terzo. Nel frattempo, però, inanella una serie di azzeccatissime apparizioni e regie televisive (tra cui il mockumentary “Morto Troisi, viva Troisi!” in cui immagina l’estremo omaggio di colleghi e amici come Benigni, Arbore o Verdone riuniti a commentare la sua dipartita, o si cala nei panni di un tecnico Rai che, mentre smonta un set, si accorge che la telecamera è rimasta accesa e circospetto ne approfitta per rivolgersi direttamente a Pertini e rassicurarlo: “Preside’, i soldi del Belice non li abbiamo presi noi”); e per l’amico Lello Arena interpreta se stesso in “No grazie, il caffè mi rende nervoso” (regia di Lodovico Gasparini), dove il suo impegno contro i luoghi comuni tutti pizza e mandolino viene punito con una morte comicamente atroce (una pizza a libretto infilata in bocca) dal serial killer “Funiculì Funiculà” che uccide in nome dei valori della tradizione.

Fra teatro, cinema e tv, Massimo aveva anche trovato il tempo di onorare la promessa fatta al padre, strappando il sospirato diploma di geometra (Istituto tecnico commerciale “Eugenio Pantaleo” di Torre del Greco). Ci aveva messo otto anni, ma non era questo il ritardo del quale si scusava nel titolo del secondo film: “Scusate il ritardo” allude infatti al tempo trascorso tra il primo e il secondo lungometraggio. Con il quale nel 1983 spiazzò tutti quelli che si aspettavano un divertente ma prevedibile sequel del primo, insomma un “Ricomincio da quattro”. No. Massimo non lo trovavi mai dove pensavi di incontrarlo. Ci fu persino chi scrisse che Troisi non faceva più ridere. Invece lui, da geniale autodidatta, cercava strade nuove e difficili, anche per far ridere. In “Scusate il ritardo” la vena malinconica accennata nel film precedente si faceva ancora più amara: il piccolo mondo borghese che soffoca e anestetizza i modesti sogni del protagonista, l’amicizia che è coazione a ripetere, la religione che è un patetico trucco (“sempre Madonne che piangono, mai una Madonna che ride”), la relazione con l’altro sesso che è un passatempo troppo impegnativo e meno interessante del calcio (a letto con la fidanzata Giuliana De Sio, tende l’orecchio alla radiolina per ascoltare “Tutto il calcio minuto per minuto”, lei gli confida le sue angosce ma lui è preoccupato perché il Napoli sta perdendo: “cu’ ‘o Cesena… a Napoli!”).

Con questo film (scritto come sempre con la più che preziosa collaborazione di Anna Pavignano, la sceneggiatrice torinese conosciuta sin da tempi di “Non stop”: un rapporto di amicizia e di lavoro destinato a durare per sempre, anche dopo la fine della loro relazione sentimentale) Massimo aveva scoperto di sapersi esprimere non solo attraverso la comicità, ma anche attraverso il cinema. “Non credo che per fare bei film sia sufficiente girare per la strada e guardare le persone. Altrimenti i vigili urbani sarebbero tutti Ingmar Bergman”. No, effettivamente c’era bisogno d’altro. Della vocazione. Però Massimo, per cui l’autoironia era come la tentazione per Oscar Wilde, la sua vocazione la raccontava così: “Quando ero ragazzo andai a vedere un grande film, “Roma città aperta” di Rossellini. Me n’ero uscito d’ ‘o cinema con tutte quelle immagini dint’ ‘a capa e tutte quante le emozioni dentro. Mi sono fermato un momento e m’ aggio ditto… “Massimo, da grande tu ‘e ‘a fa’… ‘o geometra!”

(2 – continua)