A quasi 14 anni, da solo davanti alla tv, con il racconto di Rino Tommasi, percepii quel che poteva definirsi la consapevolezza dell’epica

Ieri è morto Marvin Hagler, a cui io, grande appassionato di pugilato, devo uno dei passaggi formativi più intensi che la mia adolescenza ricordi.

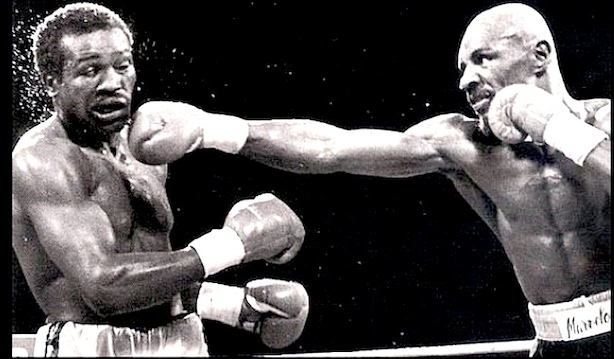

Non era nemmeno il mio preferito, anzi il mio pugile preferito di quella fase di vita era il suo acerrimo nemico Thomas Hearns, che proprio nel noto incontro del 1985 contro Hagler – che ha segnato la storia della boxe (all’epoca denominato dai media “The War”, giusto per capire di cosa qui si stia parlando) – cadde al tappeto come un sacco vuoto al terzo round, dopo aver dato vita alle tre riprese che sono giustamente considerate storia di questo sport.

Insomma, Hagler era il “nemico” del mio “amico” Hearns, e quindi nell’ottica della proprietà transitiva che permea ogni schieramento sportivo sarebbe dovuto rimanere egli stesso un mio odiato “nemico”, a cui per ciò solo nulla andrebbe riconosciuto.

Ma la lezione di cui sto parlando è proprio questa, e cioè che quando ci si imbatte in uno sportivo capace di suscitare il sentimento della meraviglia per l’eccezionalità delle sue imprese, ogni parametro soggettivo di schieramento personale dovrebbe letteralmente cadere per lasciare lo spazio alla gratitudine.

Sono di formazione quegli episodi che caratterizzano il percorso evolutivo verso la maturazione e l’età adulta, o che comunque caratterizzano la fine della precedente fase della vita che si stava vivendo.

Sono, questi, “ponti” che portano le proprie categorie di pensiero verso nuove prospettive di valutazione delle persone, delle cose, dell’esistenza, ciò che insomma contribuisce a dare a ciascuno di noi le chiavi di lettura attraverso cui ci si rapporta al mondo e si giudica tutto ciò che ci è dato di vivere.

Ci sono momenti (ma forse è preferibile parlare di eventi, per dare il giusto peso al fattore dell’imponderabile che li caratterizza) in cui i passaggi evolutivi di giudizio avvengono anche per la violenza che se ne percepisce.

Ci sono, invece, eventi in cui il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo pensiero avviene per un’ineguagliabile e mai vissuta prima sensazione di stupore che esplode dentro a chi li vive.

E poi ci sono casi in cui la meraviglia per la straordinarietà a cui si assiste cammina insieme alla violenza con cui l’evento stesso si compie, in un rapporto di assoluta indivisibilità.

Casi unici in cui ci si accorge, con disillusione, di quanto la vita non possa essere separata dalla brutalità con cui ti scaraventa addosso i suoi insegnamenti.

Come ogni sportivo ed amante dello sport, ho lasciato che fosse spesso questo a consegnarmi tra gli eventi formativi più importanti della vita.

Per esempio, mi ricordo perfettamente la prima volta che dentro di me si fece largo la consapevolezza del fatto che nella vita ci sono i “livelli”, e cioè quelle categorie del fare, che poi si riverberano in categorie del giudizio, attraverso cui una stessa cosa può essere eseguita male, bene, ad arte, od in modo addirittura sublime a seconda di chi la esegue.

Me ne accorsi all’improvviso una sera, davanti alla televisione, guardando uno Juventus – Aston Villa di Coppa dei Campioni: era il 1983, avevo quasi 11 anni.

Guardavo quella partita ed osservavo tutti i giocatori in campo, caratterizzati da quelle movenze che a rivederle oggi sembrano quasi “robotiche” per quanto poco armoniche a paragonarle a quelle dei calciatori di oggi, ma soprattutto guardavo fare a Platini tutto quello che voleva: del pallone, dei suoi avversari, dei compagni, degli spazi del campo e di come coprirli a suon di rasoiate a pelo d’erba di 50 metri con cui metteva in porta ogni compagno a cui di volta in volta decideva di dare questo privilegio.

Ecco, Platini fu il primo ad insegnarmi questo, in quel lontano marzo del 1983: e cioè che se anche in campo vedi ventidue giocatori pagati per fare lo stesso sport, ebbene può essercene uno, tra questi, che di sport ne fa un altro tanto è l’abisso che divide il suo modo di trattare il pallone e di spedirlo dove, quando, come ed a chi vuole, rispetto a quello solo abbozzato dagli altri.

Insomma, accade ad un certo punto, come all’epoca mi accadde, di capire che non siamo tutti uguali, lezione che io acquisii grazie a quell’evento sportivo che mi suscitò, sì, stupore (e dunque un certo grado di conoscenza), ma non ancora meraviglia (e dunque un ulteriore grado di conoscenza).

Perché la meraviglia la percepii pochi mesi dopo, guardando una finale della Coppa del Re spagnola tra Barcellona e Real Madrid, ed in particolare guardando Maradona.

Quell’evento significò salire di un’ulteriore categoria di pensiero di fronte alle gesta umane, di fronte alla vita; in quella partita, sempre a quasi 11 anni, non solo ebbi la conferma che tra i ventidue giocatori in campo poteva essercene uno che non c’entrava niente con gli altri, ma ebbi addirittura un’illuminazione tanto era lo stupore che mi destava vedere Maradona dirigere per decine di metri in verticale, senza guardarlo, il pallone così incollato al suo piede sinistro, in modo così geometricamente perfetto, con tempi così volutamente sincopati a seconda che decidesse di accelerare o decelerare nell’attacco dello spazio avversario.

Quel giorno mi accorsi che nella vita ci si poteva imbattere in cose che hanno dell’inspiegabile, e che dovevo arrendermi al fatto che – a proposito dei “livelli” la cui genesi avevo acquisito guardando Platini – potevano esistere gesta umane così perfette nella loro bellezza da non poter essere incasellate nemmeno nel più alto “livello” di qualità immaginabile.

C’è poi stato un evento sportivo, su tutti, che più di ogni altro ha inciso nella formazione di chi scrive, il primo in cui ho insieme vissuto tutto lo stupore e tutta la violenza che lo sport, proprio come metafora di vita, può rappresentare agli occhi di chi lo osserva.

E qui arriviamo finalmente a Marvin Hagler; all’incontro con Mugabi del 1986, a quelle 11 riprese di una violenza, di una ferocia e di una costanza nello sfidare la morte che non avevo mai visto prima e mai più avrei rivisto nella mia vita.

A quasi 14 anni, da solo davanti al televisore (come da soli si è in tutti quei momenti in cui si cresce in modo non più reversibile), subii e percepii ciò che a tutti gli effetti poteva definirsi la consapevolezza dell’epica.

Non avevo più a che fare con la meraviglia umana e sportiva, e soltanto con questa, no: stavo assistendo a qualcosa di “oltre umano”, a qualcosa di ancora più diverso, perché la prima volta in vita mia assistevo ad un evento in cui due uomini si sfidavano senza alcuna paura di morire, anzi senza che il pensiero della morte potesse minimamente sfiorarli.

Due uomini che avevano deciso di onorare così lo sport per cui erano sempre vissuti, ad ogni costo, come era proprio di ogni eroe omerico che – consapevole di ogni evenienza – non fugge dal destino che la vita gli ha lasciato in dote.

Questo è stato quell’incontro ai miei occhi sbalorditi di adolescente: una meraviglia stilistica sotto il profilo pugilistico, che tuttavia si declinava e prorompeva negli occhi dello spettatore con tutta la violenza del colpo su colpo, quasi come se la gara avesse esclusivamente a che fare con la manifestazione della capacità di resistenza ai pugni dell’altro, quasi come se se questa fosse l’unica arma scelta da tutti e due i pugili per annientare ogni velleità dell’avversario.

Eccola l’epica di cui può tingersi anche lo sport: l’incontro tra la meraviglia stilistica e la violenza con cui viene messa in campo, l’abbraccio tra la perfezione della tecnica e l’abbandono di ogni istinto di sopravvivenza in nome, prima ancora che del risultato, dell’amore di quello sport che sta praticandosi in quell’esatto momento, certi che quando si arriva al più alto livello di scontro per vincere si deve innanzitutto essere disposti ad annullarsi – fino alla morte.

Quel giorno – prima ancora di capire perché mentre nel racconto di una partita di calcio si diceva che si stava giocando, invece nel racconto di un incontro di boxe si diceva che si stava combattendo – capii che lo sport serve anche a questo.

Ad appassionarsi alle scelte di vita che ogni professionista nasconde dietro alla dedizione nel quotidiano, rispetto alle quali un match è solo il prodotto finale di una vita vissuta ogni giorno, oltre che giorno per giorno, in sua funzione.

Capii cosa significasse il “costi quel che costi”, e lo capii anche grazie al racconto di Rino Tommasi.

Un racconto del match, quello di Tommasi, che mai più mi scorderò perché – assente ogni finzione od ogni volontà di anticipare le sensazioni dello spettatore che oggi attanaglia il commentatore medio di simili eventi – era il racconto di una persona molto più grande di me ma stupefatta come me, molto più matura di me ma consapevole come me di quanto si potesse essere fortunati nell’imbattersi in ciò che per sempre ti segnerà in positivo.

Marvin Hagler è morto, è vero, ma agli occhi dell’appassionato di sport vive e vivrà l’epica di quell’incontro, di quelle gesta incuranti del pericolo, di quella vittoria, arrivata come se per arrivarci si fosse dovuto mettere in preventivo il non avere alcuna cura della propria sopravvivenza.

È morto, Marvin Hagler, e non era il mio preferito, ma anche se non lo era lo ringrazierò sempre e per sempre perché mi ha insegnato il valore dello schema che salta di fronte all’obiettivo che ci si pone, che secondo me ancora oggi, anzi soprattutto oggi – senza arrivare a scomodare le categorie di giudizio che Sciascia mise in bocca a don Mariano ne “Il giorno della civetta” – dovrebbe essere l’unico parametro per giudicare la coerenza dell’uomo rispetto a quanto egli stesso professa.

Grazie di tutto, “Meraviglioso”. Che la terra ti sia lieve.